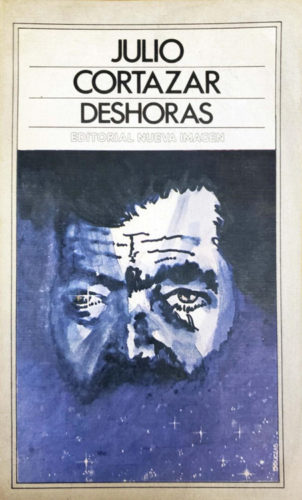

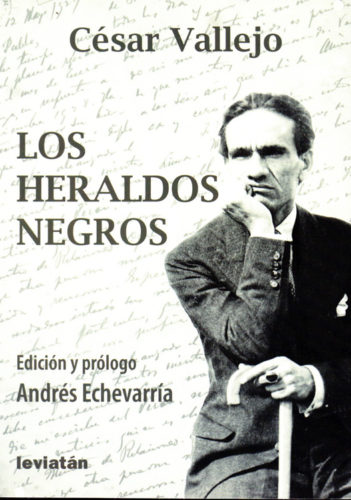

Acaso mientras Vallejo estaba sentado en una helada plaza de París, Cortázar anticipaba caminar algún día por esa ciudad; cierto azar de textos permitirá el encuentro, no importa cuándo (tal vez hoy): Deshoras, cuento del argentino Julio Cortázar (del libro homónimo), y el poema del peruano César Vallejo Deshora (del cuaderno Los Heraldos Negros).

[row][column size=»1/2″ center=»no» class=»»]

[/column] [column size=»1/2″ center=»no» class=»»]

[/column] [column size=»1/2″ center=»no» class=»»] [/column][/row]

[/column][/row]

El cuento de Cortázar nos gana; algo tiene la historia de este hombre que escribe sobre su niñez-adolescencia, cuyos recuerdos decide fijar muchos años después. “Nunca supe bien por qué, pero una y otra vez volvía a cosas que otros habían aprendido a olvidar para no arrastrarse en la vida con tanto tiempo sobre los hombros”.

Un volver de cosas que Aníbal (protagonista-narrador) relata… de cuando jugaba con Doro al fútbol, del escenario en el que sucedía, las casas y calles de Bánfield; de cómo irrumpe para él la figura de la hermana mayor de su amigo de infancia. “De Sara le quedaban pocas imágenes, pero cada una se recortaba como un vitral a la hora del sol más alto, con azules y rojos y verdes penetrando el espacio hasta hacerle daño”.

En el tono de la historia, nostalgia, en la distancia del contar lo irrecuperable de un acontecer que puede al protagonista; y nos involucra en el vértigo del devenir: impulso de minuto donde dar la patada a una pelota puede tener, tendrá un efecto, a veces una tormenta al otro lado de la vida…; pero, ¿cómo saberlo?

Es otra la Deshora en Vallejo, no se trata de uno o varios momentos cruciales que te toman por sorpresa, sino de la vida toda que lo hace, así lo es para el sujeto lírico al cual no nombra en su poema, y de quien, aunque hable en primera persona somos él.

Desde los dos pareados iniciales la asincronía: no llegamos a tiempo, y ni siquiera entendemos por qué; “Pureza amada, que mis ojos nunca/ llegaron a gozar. Pureza absurda! // Yo sé que estabas en la carne un día,/ cuando yo hilaba aún en mi embrión de vida”.

Algo anómalo ha sido “dado” en el Ser ―inoportunamente…―, ¿hubo elección?, ¿de quién? Llegar (al mundo) un día como quien toca una puerta sin avisar, y una vez dentro percatarnos de que no es el “mejor momento” (no estoy segura de que lo haya), que algo ha escapado o se ira de a poco…

Un destino/mito de origen nos alcanza, se actualiza: ¡la existencia!, una gran Deshora: detalles… “Pureza en falda neutra de colegio;/ y leche azul dentro del trigo tierno”; contraste, “cuando hay gente contenta; y cuando lloran/ párpados ciegos en purpúreas bordas”; reproche, “Oh, pureza que nunca ni un recado/ me dejaste, al partir del triste barro”.

Cada historia de vida, inevitablemente, carga con sus propias Deshoras ―el sujeto lírico de Vallejo, el personaje de Cortázar, tú, yo…―. Algo “estropeado” en la configuración de la realidad.

Una tarde en Bánfield ―o en Lima, o en cualquier otro sitio― tamizada de deseo. “Aníbal hubiera querido saber más de Sara, pero no se animaba a preguntar mucho, a Doro le hubiera parecido estúpido que se preocupara por alguien (…), que estaba tan lejos de todo lo que ellos hacían y pensaban”.

Y allí donde las cosas acaecen “ingenuamente” queda un hecho preciso que marca el punto de giro, ese al que no es posible regresar, solo contarlo como quien cuenta algo ajeno, que no le pertenece: “(…) ese día no tuvieron suerte, a Aníbal se le enganchó un zapato en una raíz y se fue para adelante, se agarró de Doro y los dos resbalaron en el talud del zanjón y se hundieron hasta la cintura, (…), el barro se les había metido por todas partes, les chorreaba dentro de las camisas y los pantalones y olía a podrido, a rata muerta”.

Todo pasa demasiado rápido para Aníbal (para todos) a partir de ahí: escabullirse por el patio de la casa avergonzados, que la hermana de Doro los mande inmediatamente a ducharse, desnudarse y dejar correr el agua y que de repente entre Sara y los vea desnudos (un signo puntual, imperceptible)…; y luego de esa noche diferente, muchas otras, entrar al colegio nacional dejando atrás los pantalones cortos, la mudada a Buenos Aires, el matrimonio de Sara con su novio gordo, el diploma de la universidad, y normalizar la vida como quien parametriza una ecuación para determinar que todo esté en el debido sitio…

La vida sintetizada en unas cuantas líneas ―un juego de palabras para escapar― que sarcásticas se dejan escribir: el modo puede ser diferente, el sentir similar; esencialmente nos devuelve vulnerables, pequeñitos ante la infinita producción de sentido, demasiada carga simbólica tentándonos. “Alejaos de mí buenas maldades,/ dulces bocas picantes…”, nuestro tiempo condenado de antemano…

Lo que queda para rehacer lo trunco ―cierta impotencia― es la relectura de lo hecho, que puede suceder al otro lado de la vida, en un café mientras bebes una fría cerveza, mas entonces ya no es el tiempo, y lo sabes. Así Aníbal sentado frente a Sara. “Se lo decía con una voz lisa y monótona, amontonando momentos y episodios, pero todo era lo mismo, me enamoré tanto de vos, me enamoré tanto y no te lo podía decir, vos venías de noche y me cuidabas, vos eras la mamá joven que yo no tenía, (…)”.

Y nos paramos frente a Sara, o a quien sea, y lo soltamos todo sin más, como una enorme resaca…, comprender…

“Vos no podías darte cuenta entonces (Sara revela), pero yo había sentido que me querías de esa manera y que te hacía sufrir, y por eso yo tenía que tratarte igual que a Doro. Eras un chico, pero a veces me daba tanta pena que fueras un chico, me parecía injusto algo así. Si hubieras tenido cinco años más…”.

¡Tantos los destiempos!, ¡tantos!

Ese reclamo de la existencia también en Vallejo, que ya no elige el pareado para cerrar los versos, rompe la estructura estrófica, la emoción ante ese devenir que viene con un diseño irrefutable, y que sin frenos nos arrastra. “Yo la recuerdo al veros ¡oh mujeres!/ Pues de la vida en la perenne tarde,/ nació muy poco ¡pero mucho muere!”.

La im(posibilidad) del juego de palabras para escapar, escribir, la Deshora que nos acompaña…

(11 puntos, 3 votos)

(11 puntos, 3 votos)