La guerra es absurda desde lo ético, cruel desde lo humano, imperdonable desde lo moral, y rentable como negocio. Podría decirse que existe desde el inicio de las civilizaciones. La más antigua registrada fue entre las ciudades sumerias de Lagash y Umma allá por el año 2450 a.C. Desde entonces parecería que, como estratagema para sacar ventajas, la guerra no tiene fin.

Expertos han calificado la I Guerra Mundial como el negocio del siglo para los fabricantes de acero y armas; recuerdan que la empresa de municiones Du Pont, por ejemplo, vio multiplicarse sus acciones en un 375 % en esos años.

El control financiero mundial, por su parte, quedó en manos de Estados Unidos, tras desplazar al Reino Unido. Consolidarse en esa postura ha dependido, en gran medida, de fomentar guerras y conflictos. Ahí están para recordarlo la otrora Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen…

El rol de EE. UU. fue determinante en las dos guerras mundiales. Actualmente genera la mayor inversión en industria bélica del planeta en el entendido de que quien posea las mejores armas controla el mundo.

El más reciente informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) estima que en el año 2020, y a pesar de la pandemia, el gasto militar mundial fue de mil 981 billones de dólares, un 2,6 % mayor que en el 2019 y un 9,3 % mayor que en el 2011. La carga militar mundial (gasto militar en proporción al producto interior bruto mundial) aumentó hasta el 2,4 %, es la mayor desde la crisis financiera y económica mundial del 2009.

Estados Unidos encabeza esa lista, incrementó su gasto militar por tercer año consecutivo hasta 778 mil millones de dólares, dedicando las mayores partidas a mejorar el arsenal nuclear y a realizar grandes adquisiciones de armas. Les siguen China (252 mil millones de dólares), con sostenido crecimiento en los últimos 26 años; India (72 mil 900 millones de dólares) y Rusia (61 mil 700 millones de dólares).

¿Quién es quién?

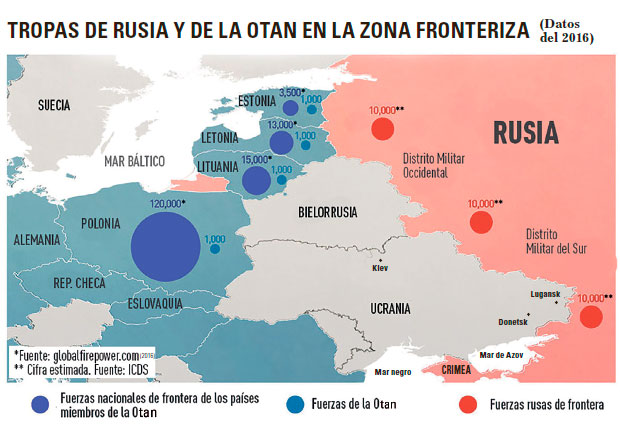

Cuando hurgamos más allá de la epidermis de cualquier guerra, saltan los intereses económicos. La batalla por la hegemonía militar y política es, sobre todo, por el control de materias primas, recursos naturales y zonas de importancia estratégica. En el conflicto que parecería ser exclusivo entre Ucrania y Rusia, participa también la Organización del Atlántico Norte (Otan), lidereada por Estados Unidos.

Las naciones europeas, a diferencia de su cabecilla militar, han sufrido en carne propia ser el principal teatro de operaciones militares de las dos guerras mundiales del siglo XX, no quisieran vivir la tercera, pero en su seno han permitido el rebrote de una semilla maloliente: las fuerzas ultranacionalistas de naturaleza racista, similares a aquellas nazis que muchos creyeron extinguidas tras la caída del tercer Reich y los juicios de Núremberg.

Esos ejércitos de fanáticos son el combustible que necesitan quienes fomentan las guerras. Vale recordar el horror vivido en la ciudad ucraniana de Odesa en el 2014 cuando incendiaron con cocteles molotov la Casa de los Sindicatos. Cientos de manifestantes quedaron acorralados. Datos oficiales hablan de 48 fallecidos, de asfixia o incinerados, y más de 250 heridos. Esa noche se expresaron los rivales que continúan batallando hoy: la Ucrania proeuropeísta, y su opuesto, la prorrusa.

Ucrania resulta entrañable para Cuba por muchas razones, entre ellas por haber acogido a miles de nuestros jóvenes que regresaron con afectos y títulos universitarios. La simpatía y solidaridad mutuas se pusieron a prueba luego del fatal accidente nuclear de Chernóbil (1986) en que la isla caribeña diseñó un programa de recuperación para los niños damnificados. Esa nación lleva 8 años en una guerra que acumula más de 15 mil muertos y casi 2 millones de desplazados, cifras que irán en aumento.

Opiniones similares vertieron una decena de profesores y expertos. Para ellos, en general, el dilema no pasa por si Ucrania se integra, o no, a la Otan, lo cual es supuesta causa del conflicto. El asunto es castigar a Rusia, que en las últimas décadas se ha consolidado como un oponente hegemónico en Europa.

Desde mucho antes del 24 de febrero en que comenzó lo que el presidente Vladimir Putin ha nombrado “operación militar especial”, las cartas estaban puestas sobre la mesa. En diciembre del 2021 había advertido que sus tropas no regresarían a casa hasta que tenga “acuerdos concretos que prohíban cualquier expansión adicional de la Otan hacia el este”. El secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken, mientras tanto, ratificó que “la puerta de la Otan está abierta, permanece abierta”.

¿Qué son los Acuerdos de Minsk?

En febrero del 2015, los presidentes Petro Poroshenko (Ucrania), y Vladimir Putin (Federación Rusa), firmaron en la capital bielorrusa los Acuerdos de Minsk II, herederos de una primera versión elaborada un año antes (Minsk I). Esa vez contaron con la mediación de los mandatarios François Hollande (Francia) y Angela Merkel (Alemania). Lo negociado tuvo el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU y de las partes en conflicto. Todos parecían contentos, pero muy pronto comenzaron las denuncias de incumplimiento.

Lo firmado en Minsk suponía que Ucrania reformaría su Constitución para conceder amplía autonomía a Lugansk y a Donetsk, así como la celebración de elecciones locales en ambas regiones. Moscú, por su parte, retiraría sus tropas y armamento de la zona; mientras la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europea (OSCE) supervisaba el alto el fuego y el repliegue militar. Se pactó además la creación de una zona de seguridad de 50 km, la amnistía a los encarcelados, el establecimiento de un corredor humanitario, y la concesión de un estatus especial a “ciertos distritos de las regiones de Donetsk y Lugansk”.

El documento incluyó otras especificaciones, entre ellas el restablecimiento del derecho a considerar el idioma ruso como cooficial en algunas zonas, tal como establecía la Ley Sobre las bases de la política lingüística estatal, del 2012, suspendida en el 2013 por el Gobierno ucraniano, y derogada definitivamente en el 2018. Tal prohibición afecta especialmente al Donbass, una región histórica y cultural donde el 84 % de la población se considera rusa.

Vale recordar que fueron las derrotas militares sufridas por las fuerzas ucranianas frente a los separatistas lo que les condujo a la mesa de negociaciones. Se pactó la paz pero ha faltado voluntad para construirla.

No obstante, todo indica que la paz pasará por hacer cumplir esos Acuerdos de Minsk o por elaborar un nuevo instrumento que se adecue a esta era neoliberal en que todo es privatizable, incluso el ejercicio de la violencia que produce cuantiosas ganancias.

Nos queda apelar al Derecho Internacional y a los recursos infinitos de la diplomacia honesta, esa que no abunda, pero existe, y nos remite, una y otra vez, a aquellos versos de John Donne (1572-1631): “Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti”.