PRIMER CAPÍTULO

Caía la tarde en La Habana y el pavimento estaba seco. Hacía días que no llovía y tras un arreglo reciente no existía ni una mancha de petróleo en el asfalto. Javier venía a una velocidad moderada, 50-60 km/h, tal y como indicaban las señales de tránsito de la Avenida. Al salir del túnel de Miramar comenzó un raro tambaleo en la moto.

Lo primero que pensó fue en un ponche trasero. Sin embargo, sintió de pronto a Mirna recostada y débil a sus espaldas. Frenó lentamente y el mareo de su esposa explicó el tironazo que había sentido en el manubrio. Sin tiempo para bajarse, vio caer a su lado derecho, cual desplome inevitable, a Mirna con ocho meses de embarazo.

Inquieto, cruzó la otra pierna por encima del asiento y solo atinó a resguardarle la cabeza y tocarle la barriga. No había perdido el conocimiento, pero estaba débil. Desde el suelo solo le pedía que tuviera cuidado, que el niño en el vientre podía haberse lastimado. Lloraba y solo recordaba que dos años atrás había perdido por una enfermedad repentina a su primera hija, de ahí que esta criatura fuera muy deseada.

El auxilio de quienes habían visto las peripecias del chofer y su pareja no demoró. Un maratonista llegó primero y le ayudó a levantarla y sentarla en un banco. Todo volvió a la calma media hora después. El hecho, contado en broma años más tarde por Mirna, fue la primera lesión de Javier Méndez González, quien naciera un mes después del accidente, el 22 de abril de 1964.

En Santa Fé, uno de esos poblados habaneros donde el mar impone su olor a salitre y pescado, y el silencio de las noches trae siempre un aire frío y misterioso, dos deportes robaban entonces las horas más felices de los niños: el béisbol y la natación. Javier Méndez, de ojos redondos, con unas libritas de menos para batear y de más para nadar —según los técnicos—, estaba decidido a gastar sus energías entre bolas y strikes.

Desde el garaje de su casa, con apenas 7 años, cambió sin pensarlo mucho el chapuzón diario en la costa por un palo de escoba y piedras pequeñas para lanzarlas al aire y golpearlas. Tanta fuerza e interés le iba poniendo al juego que a los dos meses de “entrenamiento en solitario” sucedió lo que nunca hubiera querido. ¡Pafffff…! Y el cristal de la ventana del vecino se hizo añicos y un cuadro colgado en la sala perdió la forma también con el primer jonrón que recogen sus estadísticas callejeras.

La pareja de médicos bajaron de inmediato para hablar con Mirna y Javier. No querían que castigaran a Javierito, solo les pidieron que cambiara el supuesto terreno imaginario del garaje para un terraplén frente a la alfombra azul con olas. Debía apenas caminar 50 metros para enseñarles sus dotes de tacto y fuerza a algunos “pillines del barrio”, incluido su hermano menor José Miguel, quien nunca lo secundó con guantes ni pelotas porque prefería las brazadas infantiles.

Era un vicio, una adicción con la que soñaba todos los días. Levantarse, desayunar, brincar la estrecha carretera, batear y batear. Mirna y Javier lo veían desde la ventana y sonreían. “Dice que quiere ser pelotero y parece que tendremos que ponerlo en algún lugar para que gaste esas energías”, ponderaba el padre, cuyo tiempo de trabajo en la vida militar no permitía dedicarle todo el tiempo que quisiera para ser su lanzador adelantado.

Dueño del imaginario home plate frente a la costa, Javier giraba más de una vez 180 grados para probar su fuerza y ver si sus piedras caminaban hasta su propia casa. Si lo lograba era jonrón y estaba listo para pedirle a su padre que acabara de comprarle un traje, un guante y una gorra para ir al conocido terreno ALAMAR en Santa Fé (nombre popular del Círculo Recreativo Jorge Sánchez Villar), donde Gerardo Hernández y Miguel Ángel Reyes enseñaban las primeras herramientas y trucos del béisbol a los pequeños.

La vida demostró que aquellas hazañas empíricas del palo de escoba y piedras de no más de 10 centímetros de diámetro educaron la vista y el tacto de Javierito, quien además adquirió la habilidad desde entonces de tirar y batear a la zurda, aunque es derecho natural para comer, escribir y el resto de las acciones en su vida cotidiana.

II

“Vamos, vamos, muévanse rápido que aquí se vino a aprender, y nadie es mejor que nadie”, repetía Gerardo Hernández una y otra vez a los más de 50 niños que cada tarde de los años 1973 y 1974 llegaban al terreno ALAMAR, tras salir de las escuelas, con unos deseos enormes de imitar a los Marquetti, Capiró y demás peloteros famosos de Industriales, que habían ganado su quinta corona en Series Nacionales en 1973.

En las siempre emocionantes competencias contra equipos de barrios de Marianao y La Lisa jamás faltó Mirna, gustosa siempre de acompañar a su hijo mayor en las demostraciones sobre el terreno. Continuaba siendo su estatura lo más cuestionado para que le permitieran entrar a la EIDE Mártires de Barbados, a la cual nunca accedió, a pesar de cumplir otros parámetros técnicos de manera excelente, así como poseer más condiciones físicas y talento natural que muchos gigantones aprobados.

Luego de 24 meses sin faltar un día a la preparación; con catarro, diarreas, pruebas de Español o Matemática, y no pocas lesiones, la noticia casi le hace salir corriendo unos cinco kilómetros en ese mismo momento. “A partir de mañana vas para el área especial del Circulo Social Julio Antonio Mella, frente a la pista del Eduardo Saborit”, le indicó Gerardo, ese primer escultor de pelotero, anónimo en los periódicos, pero no en la memoria popular de nuestro deporte nacional y menos de Javier Méndez González.

Todavía recuerda como si fuera hoy cuando dio la noticia en la casa. Mirna quiso comprarle un cake para celebrar ese paso de avance, pero el dinero no alcanzaba y habría que esperar para otro momento de mejor economía familiar. Era la Cuba de los años 70 del siglo pasado. “Pipo, Javierito se ganó pasar para el área especial, está feliz y quería darte la noticia, pero lo venció el sueño”, contaría la madre al padre en la cama, cerca de las 12 de la noche, cuando regresaba de una maniobra militar.

El primer cojín era su base preferida. Y daba gusto verlo ahí, a pesar de ser bajito. Se estiraba con un estilo propio, solo flexionando la rodilla derecha más pronunciada hacia delante; y disfrutaba enormemente levantar las bolas bajitas o buscar los fly de foul. Por eso cuando Ciro Perea le propuso pasar a los jardines —algo lógico, pues a esa edad se prueba a los bisoños en la mayor cantidad de posiciones posibles hasta encontrarle la que mejor le ajuste— la bravura se apoderó del adolescente y se negó, por lo que hubo necesidad de exigirle que presentara a su padre en la próxima sesión de entrenamiento si quería seguir jugando pelota.

Esa noche, como casi siempre, no dejaba dormir a su hermano en el cuarto con un ejercicio que lo obligaba a fundirse a la almohada, cual escultura imperturbable. Javier tiraba la pelota contra el techo una y otra vez; con furia mayor lo hacía contra la pared descolorida de frente de la cama. “Tengo que hablar con pipo, pero quiero tu ayuda”, le pidió a José Miguel. “Es serio, me quieren cambiar de posición y eso no es justo”, volvió a espetar hasta que motivó la reacción del aparentemente dormido.

El desayuno del amanecer propició el diálogo salvador. Los dos Javier se levantaron cerca de las 5 de la mañana, aunque por motivos diferentes. El progenitor cumplía la rutina dinámica de su labor, el pequeño quería estudiar para un examen de Historia y de paso, en la cocina-comedor, soltarle la petición, el bombazo de que tenía que acompañarlo para que pudiera seguir vestido de pelotero.

Las palmadas en el hombro y su palabra bajo juramento de que estaría en la tarde o antes de ella en el terreno para hablar con los entrenadores fueron todo lo que necesitó para aprobar el examen en su secundaria básica y sentarse a esperar, sin pisar el terreno. El sonido de la moto rusa le avisó a unos 400 metros que venía su padre. Ya había comenzado el entrenamiento, pero nada era más trascendental que esa conversación con Perea, Serafín Zaldivar y Elio Mar.

“Papá, su hijo ayer no quiso jugar en los jardines, pero en estas categorías es recomendable y no perdemos nada en trabajar hacia otra dirección, además de la primera base. No queremos perderlo, pero esas perretas son para la casa”, comentaron con total sinceridad y franqueza el grupo de profesores. Bastó un cruce de miradas entre los dos Javier para sellar lo ocurrido. “Solo quisiera que hagan esas pruebas con cautela”, pidió el padre.

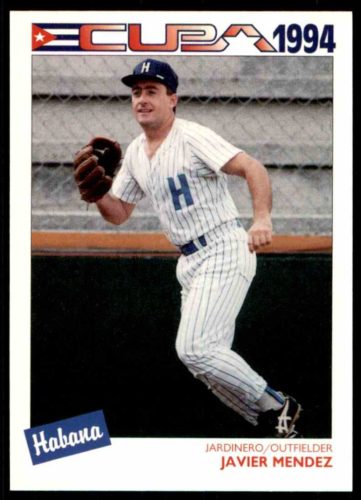

La visión de los entrenadores educó y salvó. No estuvieron equivocados. La primera vez lo colocaron en el jardín central y en un segundo partido lo pusieron a custodiar el bosque izquierdo. Buen desplazamiento y reacción, inteligencia para correrle a cada batazo y correcto sentido de la ubicación le valieron no pocas jugadas para guardar en la memoria y aplaudir hasta el delirio. Más rápido que los tres out de una entrada Javier Méndez González pasó de inicialista a jardinero central, uno de los mejores de todos los tiempos en La Habana y en Cuba.

Acerca del autor

Máster en Ciencias de la Comunicación. Director del Periódico Trabajadores desde el 1 de julio del 2024. Editor-jefe de la Redacción Deportiva desde 2007. Ha participado en coberturas periodísticas de Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Copa Intercontinental de Béisbol, Clásico Mundial de Béisbol, Campeonatos Mundiales de Judo, entre otras. Profesor del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana, Cuba.

Hermoso mi pelotero favorito, grande entre los grandes que dios te bendiga y cumplas muchos mas. Felicitaciones